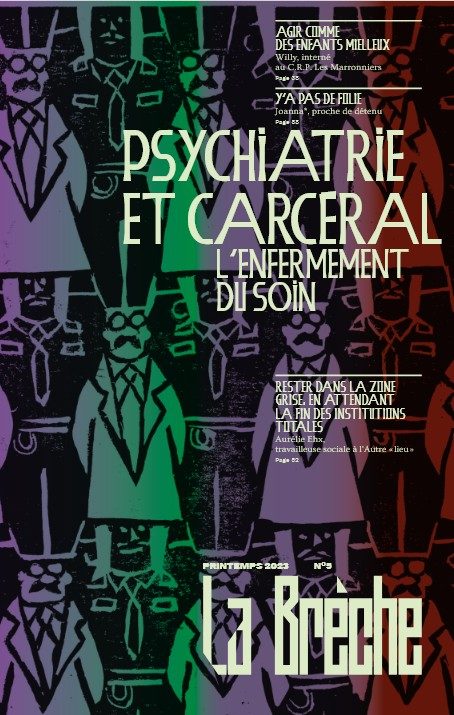

La Brèche est une revue d’enquêtes bruxelloise sur les lieux d’enfermement et leurs mondes. Son approche est activiste : elle n’a pas pour vocation de dégager le « vrai » point de vue, mais bien de transmettre et de relier entre elles une pluralité de perspectives, de construire des prises critiques sur les logiques carcérales, et de rassembler les voix de celles et ceux qui leur résistent.

Avec cette revue, nous voulons ouvrir une porte sur le monde carcéral, permettre à chacun et chacune de l’observer, pour questionner son fonctionnement, qui à son tour questionne celui de notre société. Mais il s’agit aussi de montrer que la prison, dans son extrême violence, dans son cadenassage, est un lieu où il peut se passer quelque chose. C’est-à-dire montrer les lieux, les modes sur lesquels les acteurs et actrices se réapproprient leurs capacités d’agir, les lieux où se trament des résistances et se créent des brèches.

Nous voulons aussi nous adresser aux personnes incarcérées. Faire entrer La Brèche dans ce monde clos, oublié, invisibilisé, qu’est la prison. Mais ce n’est pas pour apprendre quelque chose aux personnes détenues et à celles qui travaillent dans le monde carcéral. Ce que nous pouvons rendre visible, c’est la possibilité de la circulation très matérielle de leurs manières de dire la violence. Activer ainsi des expérimentations politiques entre le « dedans » et le « dehors ». Finalement, montrer que nous n’oublions pas ce qui se passe derrière les portes fermées de nos prisons, et afficher notre soutien à celles et ceux qui en subissent les violences.

En 2015, Samuel Gautier reprend un domaine d’Emmaüs dans un petit village occitan pour y fonder une structure agricole destinée à la réinsertion de prisonniers. Son but : accueillir des détenus en fin de peine et les accompagner au sein d’un lieu ouvert, sans mirador ni cellule.

Entre taule et terre retrace l’histoire de cette « alternative à l’enfermement », au moyen d’une observation en immersion, de portraits et témoignages de ses principaux acteurs : habitants du village, résidents sortant de prison, salariés et bénévoles d’Emmaüs, etc.

À travers le récit de cette aventure collective, l’autrice propose une réflexion critique pour penser des « alternatives à la prison » au sens profond : répondre à la commission d’infractions autrement que par l’enfermement, le contrôle et la contrainte.

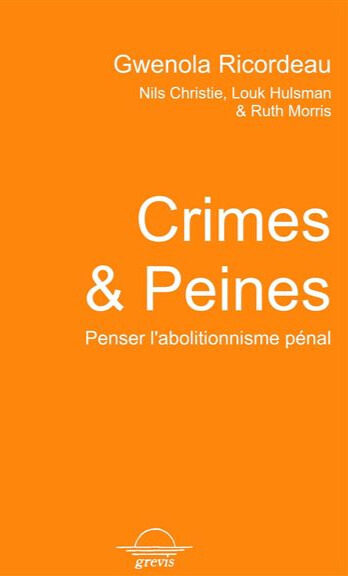

Au tournant des années 1970 et 1980 s’est formée la « première vague » de l’abolitionnisme pénal. Elle a profondément renouvelé le champ de la criminologie critique et les réflexions sur le crime, la peine et la prison. Les auteurs « classiques » de l’abolitionnisme sont encore peu connus en France.

À partir de textes majeurs de Nils Christie, Louk Hulsman et Ruth Morris inédits en français, Gwenola Ricordeau fait découvrir ce courant de pensée qui inspire aujourd’hui les mouvements pour l’abolition de la police et de la prison, et qui invite à repenser les conceptions de la peine et du statut de victime.

Française installée aux États-Unis depuis quelques années, Gwenola Ricordeau est professeure assistante en justice criminelle à la California State University, Chico. Ses travaux portent sur les proches des personnes incarcérées, la sexualité et le genre en prison et les approches critiques du système pénal. Elle est notamment l’auteure de Les détenus et leurs proches. Solidarités et sentiments à l’ombre des murs (Autrement, 2008) et de Pour elles toutes. Femmes contre la prison (Lux, 2019). Féministe et militante pour l’abolition du système pénal, elle écrit régulièrement sur les mouvements sociaux et les questions liées à la justice aux États-Unis et

en France.