Quatrième article de notre série « L’internement comme trajectoire pénale », par Pierre Schepens, psychiatre et Virginie De Baeremaeker, psychologue.

Les dingues et les paumés sacrifient Don Quichotte

Sur l’autel enfumé de leurs fibres nerveuses

Puis ils disent à leur reine en riant du boycott :

« La solitude n´est plus une maladie honteuse [1]Les Dingues Et Les Paumes par Hubert Félix Thiefaine»

Dans les épisodes précédents

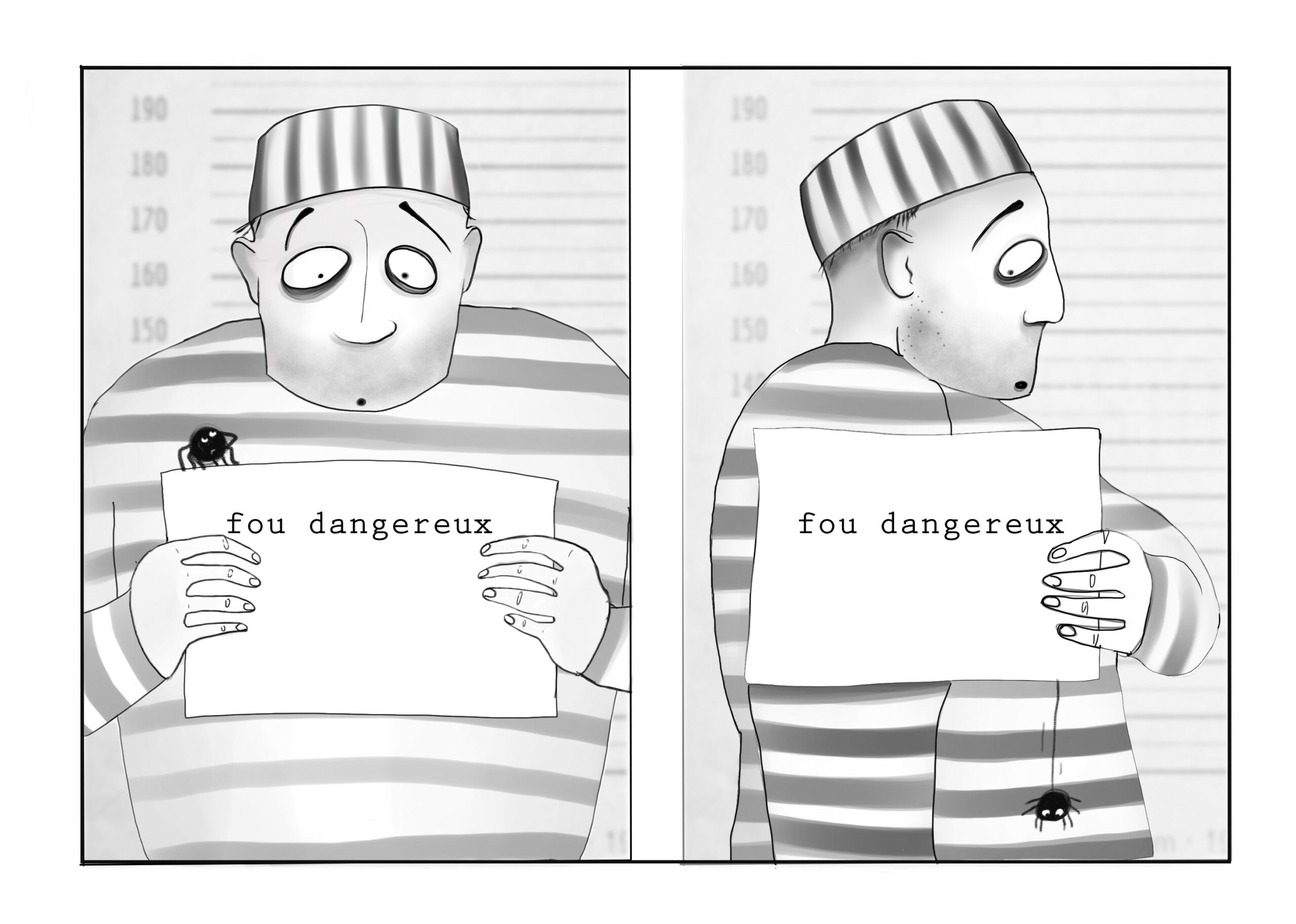

Jusqu’ici nous avons, nous l’espérons, pu démontrer que la réalité de l’internement en Belgique est loin d’être un « bon plan » pour échapper à la prison, voire à la justice. Mais également que nous héritons du passé rocambolesque de la clinique dans laquelle nous travaillons. (Lire épisode précédent ici) Sur base de ces postulats et en mode candide, notre « mythe fondateur » était de prendre en charge les personnes internées comme n’importe quels autres patients. Mais sont-ils réellement comme n’importe quel patient ? Ils sont « fous », certes (et encore) mais en plus ils sont dangereux … (à voir)

Sécurité, valeur montante. Folie, au placard !

– “Tu fais quoi dans la vie ? “

– ”Psychologue-criminologue”

– “Et tu travailles où ?”

– “Dans un hôpital psychiatrique avec des personnes internées libérées à l’essai “

– “C’est pas dangereux ça ? »

Voilà une question qui nous est couramment posée lors de rencontres ou de dîners de famille et à laquelle il est parfois difficile de répondre. Dangereux ? Pour qui ? Pourquoi ? Pour nous ? Pour eux ?

Ces questions sont le reflet d’une image socialement partagée : le fou est dangereux, il fait peur. La folie donne un sens à la dangerosité : lorsque quelqu’un est dangereux il est forcément fou, et inversement un fou est nécessairement dangereux. Dans un contexte sociopolitique où la sécurité est une valeur montante, les fous dangereux n’ont pas bonne presse. Les médias s’en donnent à cœur joie, les séries sur les fous dangereux ont un incroyable succès, … bref cette vérité se construit et s’affirme : folie et dangerosité vont de pair.

Pourtant, quitte à en décevoir certains, « Esprit Criminel » ne fait pas écho à notre pratique. Loin de Quantico et des Unités Spéciales, notre réalité de terrain est tout autre. Il s’agit d’accompagner des personnes malades mentales tout juste sorties de prison. Et même si cette réalité semble plus sobre, une vraie question persiste : sont-ils réellement dangereux ? Et puis sont-ils fous ? Bref sommes-nous fous de vouloir travailler avec des présumés “fous-dangereux” ?

Il m’a interné ce fou ! [2]Parole d’interné

Etre au regard de la loi « fou » et « dangereux », qui décide ? C’est à l’expert psychiatre que revient la tâche délicate d’évaluer l’état mental et la dangerosité de l’inculpé.

Pour ce faire, cet expert rencontre le justiciable et a pour mission de répondre à certaines questions : la personne était-elle atteinte d’un trouble mental ? Y-a-t-il un lien causal entre le trouble mental et les faits ? Y-a-t-il un risque de commettre de nouvelles infractions ? Y-a-t-il des possibilités de soins en vue d’une réinsertion ?

Très peu de médecins psychiatres acceptent de travailler comme expert. Ainsi, le dernier rapport de l’OIP [3]L’Observatoire International des Prisons relevait qu’à Bruxelles (arrondissement représentant environ un quart des affaires pénales traitées sur l’ensemble du territoire), la quasi-totalité des expertises psychiatriques était réalisée par moins de cinq psychiatres différents. Débordés par le nombre de demandes qui leurs sont adressées et assez mal payés, les experts psychiatres ont souvent beaucoup de difficultés à effectuer des expertises dans des délais raisonnables. Lorsque, enfin, le prévenu reçoit la visite de l’expert, il est, le plus souvent, assez inquiet. En effet, étant averti que cette visite va avoir lieu, la personne attend dans sa cellule parfois plusieurs semaines la venue de ce médecin qui aura à ses yeux le « pouvoir » de décider de son sort. Il ne s’agit donc pas de faire mauvaise impression. Et pourtant, entre la maladie mentale, le choc de l’incarcération, les éventuelles modifications de traitements et le stress de cette attente, ces prévenus sont dans un état mental peu propice à une expertise sereine.

Sous l’ancienne loi [4]Loi du 1 juillet 1964 de défense sociale à l’égard des anormaux et des délinquants, le constat des expertises psychiatriques était bien souvent désolant : l’état mental de l’inculpé était évalué après une seule et unique rencontre, la majorité du temps très brève (souvent moins d’une heure et parfois à peine 10 minutes). Il est même déjà arrivé qu’un expert se contente de téléphoner aux proches du prévenu sans même prendre le temps de le rencontrer.

Parmi les modifications apportées par la nouvelle loi sur l’internement [5]Loi relative à l’internement du 5 mai 2016. Pour en savoir plus à ce sujet : http://www.brudoc.be/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=26544, certaines concernent des aménagements en vue d’une meilleure rémunération des experts, du respect du contradictoire, de la mise sur pied d’une procédure d’agrégation des experts.

Il nous paraît important de souligner qu’à partir du moment où c’est un expert qui détermine l’état mental de la personne à juger, on peut aisément comprendre la distinction qui existe entre les notions de « malade mental » et d’« interné ». En effet,la notion de malade mental est médicale tandis que la notion d’interné est juridique. Deux mondes très différents qui ont beaucoup de difficultés à se rencontrer et à parler un seul et même langage… Tous les malades mentaux ne sont pas internés (même ceux qui ont commis des faits) et tous les internés ne sont pas malades mentaux. Autrement dit, tous les fous ne sont pas dangereux et tous les gens décrétés dangereux, ne sont pas forcément fous !

Les dingues et les paumés….. Tous fous ? [6]Référence au titre d’une chanson d’H.F. THIEFAINE

Comme toute question d’apparence simple, la réponse est multiple. Si l’on s’en tient strictement à la loi, la personne internée doit présenter un « trouble mental ».

La belle affaire mais c’est quoi un trouble mental ? Et ça évidemment la loi ne le précise pas.

Dans notre pratique professionnelle avec les personnes internées libérées à l’essai, nous rencontrons majoritairement des personnes souffrant de troubles psychotiques (surtout la schizophrénie) ayant par moment perdu le contact avec la réalité. C’est bien souvent dans cet « instant », ce coup de folie, que la personne commet le délit qui lui donne accès à la case prison. Certains entendent des voix, d’autres voient des choses ou des personnes qui n’existent pas. Pour d’autres encore le complot et la persécution sont partout et les envahissent comme seule manière possible de percevoir le monde qui les entoure. Point commun à tous ces êtres aux destins chaotiques, une grande souffrance passée, présente et malheureusement souvent à venir.

Avec certitude, nous pouvons affirmer que nos patients sont pour une grande majorité « fous », entendons par là « malades », ce qui renforce l’évidence que leur place est à l’hôpital et pas en prison !

Après les trois brûlots antipsychiatriques que furent « Asiles » d’Erwing Goffman, « Le mythe de la maladie mentale » de Thomas Szasz et « L’histoire de la folie à l’âge classique » de Michel Foucault, la psychiatrie, alors majoritairement psychanalytique, prend un nouvel uppercut avec, en 1973, la publication dans la prestigieuse revue « Nature » de l’article du Professeur de Psychologie David Rosenham, de l’Université de Stanford en Californie.

Déjà critiqué pour être une institution totalitaire et déshumanisante, ce que va confirmer ROSENHAM au passage, c’est à la fiabilité et à la validité des diagnostics en psychiatrie que s’attaque cette étude.

Mais comment ?

Rosenham envoie 8 faux patients volontaires, sans aucun antécédent psychiatrique aux urgences de 12 hôpitaux psychiatriques à travers les Etats-Unis.

Tous les volontaires avaient pour consigne de prétendre entendre des voix de manière floue où revenaient trois termes : vide, creux et (bruit) sourd.

Tous furent hospitalisés.

Une fois hospitalisés, ils devaient ne plus se plaindre de ces voix et se comporter le plus normalement possible.

A chaque fois qu’ils étaient en contact avec les soignants, ils devaient affirmer que tout allait bien et que les voix avaient disparu. Bien sûr, ils acceptaient les médicaments qu’ils recrachaient ensuite dans les toilettes, comme beaucoup de patients le font encore aujourd’hui !

Leur seule particularité était de prendre des notes lors des activités thérapeutiques, toujours le plus banalement du monde et sans apparemment que cela ne dérange le personnel.

Sept patients sur huit reçurent le diagnostic de schizophrénie « en rémission » et, le huitième, celui de psychose maniacodépressive (aujourd’hui trouble bipolaire de type I).

Ils ont séjourné de 7 à 52 jours à l’hôpital avec une moyenne de 19 jours et furent, pour certains, jugés à risque de récidive, eu égard à l’épisode actuel et aux antécédents … qu’ils n’avaient pas !

A noter au passage que, si les soignants n’y ont vu que du feu, près d’un tiers des patients qui ont côtoyé ces faux malades ont mis en doute la réalité de leur maladie et les ont pris pour des journalistes ou des chercheurs.

Rosenham, afin d’assurer qu’il n’y avait pas de biais à son étude, a ouvert un second volet. Il a annoncé, au personnel d’un hôpital psychiatrique universitaire qui avait affirmé qu’il ne se laisserait pas berner, qu’il allait, dans les 3 mois à venir, y envoyer de nouveaux faux patients.

Sur 193 entrants, 48 furent identifiés comme simulateurs par au moins un membre du personnel, 23 par un psychiatre et 19, soit 10%, conjointement par un psychiatre et un membre du personnel … le problème c’est que Rosenham n’y avait envoyé personne !

Cette étude montre à quel point les critiques de diagnostic reposent sur des catégorisations fragiles et sont puissamment dépendantes du contexte.

Au-delà de la pertinence de pouvoir nommer pour pouvoir soigner, il ne faut pas perdre de vue le risque que le diagnostic ne deviennent plus qu’un processus d’étiquetage, permettant de distinguer, finalement d’une manière arbitraire, la normalité de l’anormalité sachant que cette distinction est éminemment complexe et influencée par le contexte.

Un même symptôme sera perçu comme anormal à une certaine époque ou dans une certaine culture et ne le sera pas à une autre époque ou dans une autre culture.

Cette rigidité des étiquettes psychiatriques est d’autant plus délétère qu’elle colle ensuite littéralement à la peau du sujet qui a été ainsi désigné.

Tous ces actes futurs et passés seront retraduits à la lumière du prisme déformant de ce diagnostic, surtout s’il est lourd, comme celui de schizophrénie, trouble bipolaire ou encore, psychopathie.

L’onde de choc provoquée par cette étude a favorisé, même si ce n’est pas le seul facteur, l’émergence du DSM III [7]Le DSM- III – Diagnostic and Statistical Manual, troisième révision – est un outil de classification des troubles mentaux publié aux États-Unis en 1980 par une équipe dirigée par Robert Spitzer au service de l’Association américaine de psychiatrie (APA). et de ces déclinaisons ultérieures dont le DSM 5 [8]A lire à ce sujet : « Tous fous ou la psychiatrie 5.0 », Nicolas ZDANOWICZ, Pierre SCHEPENS, Editions Academia Louvain-La-Neuve, Collection Pixels, Octobre 2015. aujourd’hui.

Manuel athéorique, il se borne à décrire et classer les symptômes en diagnostic, près de 500, de manière décontextualisée et fiable (tout le monde peut, voire doit arriver à s’accorder sur ces critères) en renonçant à la validité (ces critères ne reposent plus sur une réalité biopsychosociale démontrée, jugée trop subjective).

Bref, lâcher la proie de la liberté pour l’ombre de la sécurité en privilégiant le formalisme sur le souci de vérité.

Ce DSM 5, aujourd’hui la bible de la psychiatrie, et la nouvelle loi sur l’internement ont dépoussiéré les anciens termes, « démence », « déséquilibre » et « débilité mentale », pour utiliser désormais, le terme de « trouble mental », issu directement du très américain DSM aujourd’hui, hélas, mondialisé.

Aucun système de pensée, vous l’aurez compris, ne détient LA vérité « sur les maladies mentales » et, s’il existe près de 500 troubles décrits dans le DSM 5 (pour information, il y a en avait une soixantaine dans le DSM I paru en 1952), il n’existe, à notre connaissance, aucune définition de la bonne santé mentale.

Excepté peut-être celle du célèbre John Bowlby, psychiatre et psychanalyste anglais pour ses travaux sur l’attachement, il disait : « la bonne santé mentale consiste en l’art de s’entourer de gens qui ne vous rendent pas malade ».

Nous voilà donc très peu avancés.

Par ailleurs, selon la loi toujours, nos patients ne sont pas que « fous », ils doivent, pour faire l’objet d’une mesure d’internement, représenter un danger, un risque de récidive.

Les dingues et les paumés….. Tous dangereux ?

“Si le fou prévient d’un danger, fuyez. ” Proverbe Téké

Un peu moins naïfs qu’à notre commencement, nous refusons de véhiculer l’idée selon laquelle les internés sont tous des « bisounours » victimes d’un système sécuritaire qui les contraint à tort. Outre la dangerosité liée aux passages à l’acte (parfois violents) en période de décompensation chez les patients psychotiques, une minorité présente en avant plan des troubles de la personnalité parfois réfractaires aux soins en milieu ouvert tels que nous les proposons.

Toute une série de tests existe, ils visent à évaluer tant la dangerosité actuelle que le risque de récidive. Les résultats aux tests, l’histoire du patient et son comportement dans les annexes psychiatriques des prisons nous donnent généralement un aperçu du degré de dangerosité de la personne, mais juste un aperçu. Le risque zéro n’existe pas, c’est d’ailleurs ce qui alimente la logique sécuritaire : on n’est jamais certain donc ne prenons pas le risque et enfermons !

Tout une série de facteurs influencent le risque de passage à l’acte violent et ce, peu importe que vous souffriez d’un trouble mental : l’âge, le sexe, le niveau socio-économique, l’abus de substance, un passé violent, …

Si on en revient à notre réalité hospitalière, la question du danger peut se poser à trois moments clefs : la demande d’admission, le déroulement de l’hospitalisation et la sortie du patient. A chacun de ces moments, l’équipe tente de rencontrer l’humain derrière l’acte commis. Riche de notre identité de soignant, nous avons probablement trop tendance à éviter l’acte pour se concentrer sur l’histoire du patient. Or, dans notre constante remise en question, il nous semble malgré tout important de s’arrêter sur l’acte commis comme indice inéluctable de la dangerosité, permanente ou ponctuelle, de la personne. « Si vous voulez comprendre l’artiste, vous devez regarder sa peinture » [9]« Mindhunter », John DOUGLAS, Mark OLSHAKER, Editions Michel Laffont, Octobre 2017.

Dès lors, dans notre pratique quotidienne, il s’agit de surfer entre diverses rencontres : celle du patient, de la maladie, de l’acte et surtout de l’humain qui réunit ses trois aspects. Trouver une juste position pour être capable de soigner l’autre dans sa réalité, et cela amène parfois au constat que, pour certains, leur place est en prison.

Docteur Schepens, psychiatre et Virginie De Baeremaeker

Psychologue clinicienne, Clinique de la Forêt de Soignes, janvier 2018

Illustrations : Charlotte De Saedeleer

Quelques chiffres utiles… [10]« Risque de violence et troubles mentaux graves », J.-L. DUBREUCQ, C. JOYAL, F. MILLAUD, Annales Médico Psychologiques, Octobre 2005.

- De 85 à 97 % des agresseurs ne sont pas des malades mentaux;

- Plus de 90% des patients ayant été hospitalisés en psychiatrie ne sont pas violents;

- Le pourcentage d’actes de violence attribuable aux malades mentaux est estimé entre 3 à 5%, ce qui signifie que si on arrivait à éradiquer la violence liée aux troubles psychiatriques, 95 à 97 % des actes de violence continueraient d’être perpétrés.

Prochain rendez-vous en février !

Le prochain article sera l’occasion de rencontrer ces internés à travers le récit de plusieurs parcours qui illustrent bien la diversité des rencontres.